あなたは、次のような疑問を持ったことはありませんか?数多くの専門家が、より良い経済の実現のために尽力しているのに、なぜ、いつまでたっても経済は不安定なままなのだろうと。

日本ではあまり実感がないかもしれませんが、大恐慌の度に、世界中の多くの人々が貧困層に落ち、そこから脱出できなくなっています。そうした現状に対して、なぜ改善の兆しが見られないのだろうと。

物々交換の話のはずなのに、なぜ、そんなことから始まるのだと、思わせているかもしれませんね。すぐに本題に入りますので、ほんの少しだけお付き合いください。

2008年のリーマンショックは、奇しくも、上述のような既存の金融や経済の仕組みに対する疑問を大きく高めることとなりました。ビットコイン、そしてブロックチェーンという仕組みを考案したサトシ・ナカモトが、その論文をリーマンショック直後に発信したのも無関係ではないでしょう。

残念ながら、ビットコインは、当初の精神を実現することなく、既存の金融の仕組みに吸収されてしまう流れになりそうですが…。

さて、このページで議論する物々交換は、一見すると、こうした経済・金融システムの問題と、その領域に関する新たなテクノロジーとは関係ないように映るかもしれません。

しかし、人類学者を始めたした世界中の多くの経済学以外の領域を専門とする研究者が、既存の経済学や金融工学が「経済の安定」という、その存在意義を、たった一度も達成できていないことの原因が、物々交換の神話にあると結論付けるようになっているのです。

そして、今後、数々の新技術をより生産的な方向に応用するためのヒントは、物々交換について深く理解することから始まります。

なぜなら、物々交換を紐解くことは、

- マネーとは何か

- 経済とは何か

- 現状の問題点はどこか

- それを改善する知恵や技術は何か

という、より大きな疑問の答えを導き出すための糸口となるからです。

それでは、ここから、物々交換というものについて、深く考察していきたいと思います。読み方、捉え方は人それぞれですが、私個人としては、以上のような観点から、より自由で創造的な経済の実現への道筋を、あなた自身で発見するような意識でご覧頂ければと思います。

それでは始めましょう。

1. 経済学で語られる物々交換

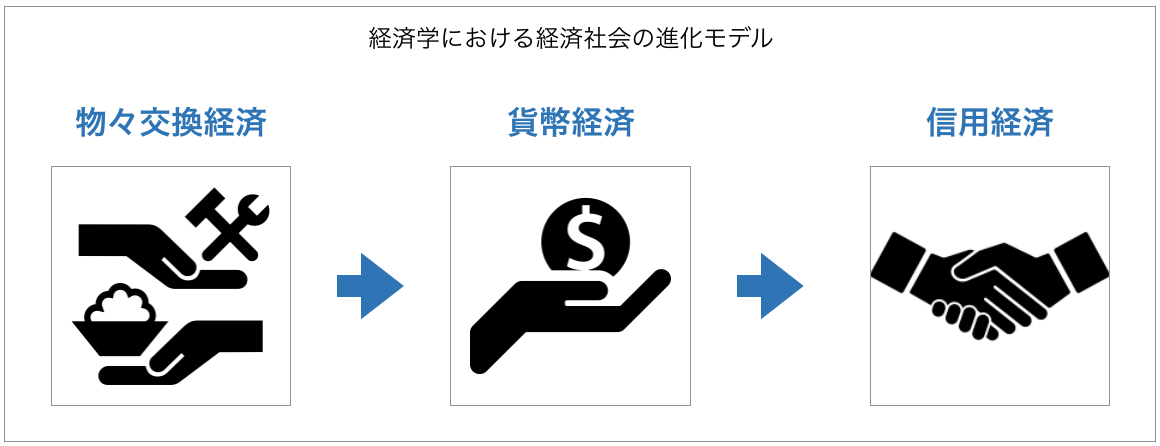

経済学の教科書では、経済は物々交換から始まり、貨幣経済、信用経済へと進化してきたと必ず述べられます。

まずは、この説についてじっくり見ていきましょう。

1.1. 貨幣が生まれる前の経済は物々交換

物々交換の世界について経済学の教科書では、大体、次のように描かれているようです。

貨幣の役割を知るには、それがない生活がどんなものか、想像してみるとよい。貨幣経済とは別の選択肢は物々交換だ。

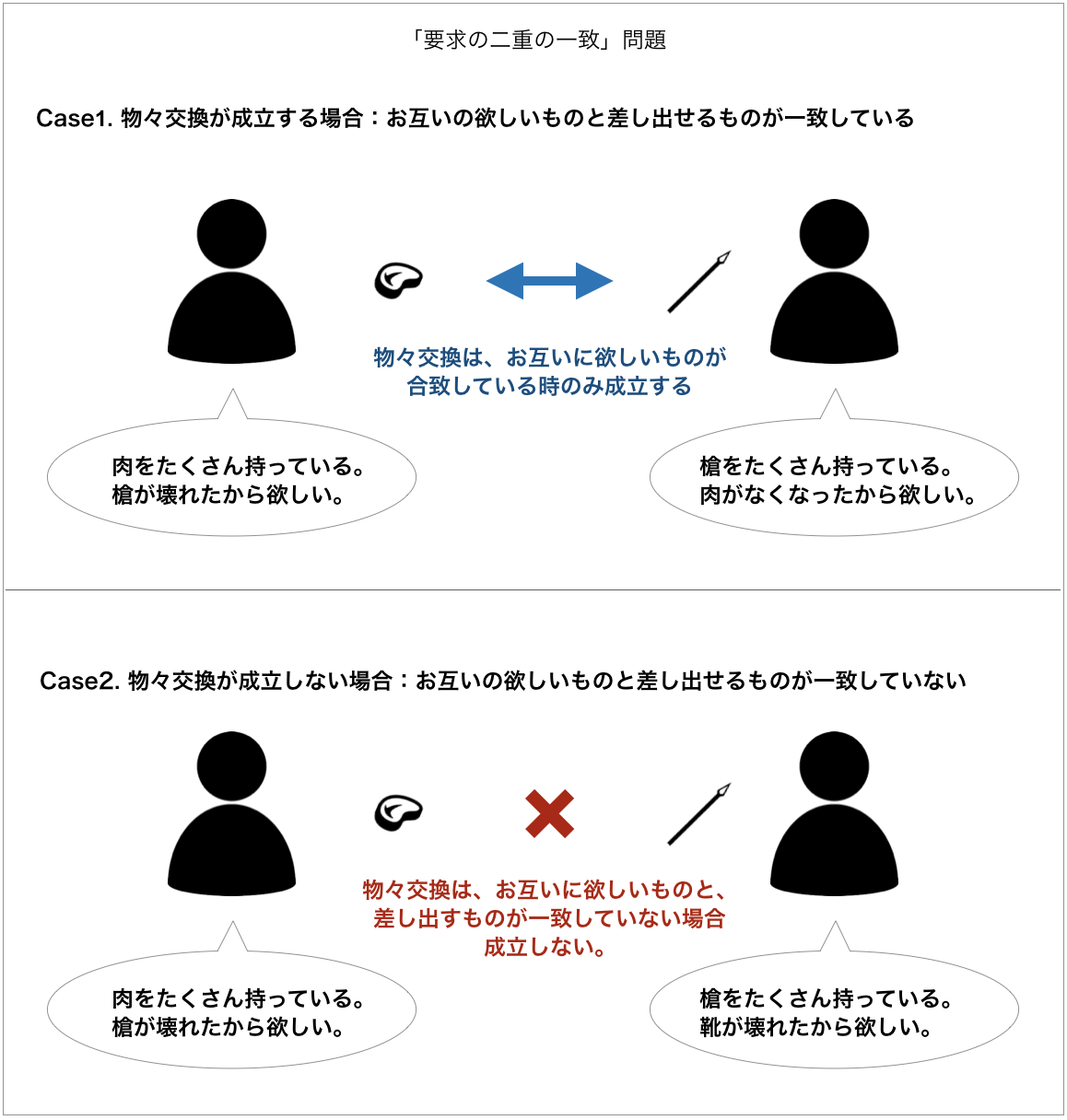

物々交換のシステムは、欲求の二重の一致を必要とする。つまり、交換を実現するには、私が欲しいものを持っていると同時に、私が持っているものを欲しがっている人を見つけなければならない。

経済が未発達な社会では、財の範囲が狭いため、交換相手を見つけるのは困難ではない。しかし、多くの財に囲まれた複雑な社会では、(交換相手を見つけるには、)耐えがたいほどの努力を要する。 (…)

こんな要求の二重の一致という問題を、貨幣がうまく解決してくれるわけだ。(※1)

このように、経済学では、まだ貨幣がなかった時代は物々交換をしていたはずだと考えます。

物々交換は、お互いが顔見知りで、交換するモノの種類も少ない小さな社会ではうまく機能するようです。

そして、社会がうまく機能していると、やがて分業が始まります。靴作りが得意な人は靴を作り、槍作りが好きな人は槍を作り、狩りが得意な人は肉を獲り、というように村人たちは専門化していきます。そして社会全体の生産性が上がり、発展していきます。

発展の結果、全ての人たちが顔見知り同士でいられる限界を超えて社会が大きくなり、高度な専門化によって、交換するモノの種類が複雑になると、人々は「要求の二重の一致問題」に直面し、交換相手を見つけるのに、非常に苦労するようになります。

1.2. 要求の二重の一致問題の解決策として商品貨幣が誕生

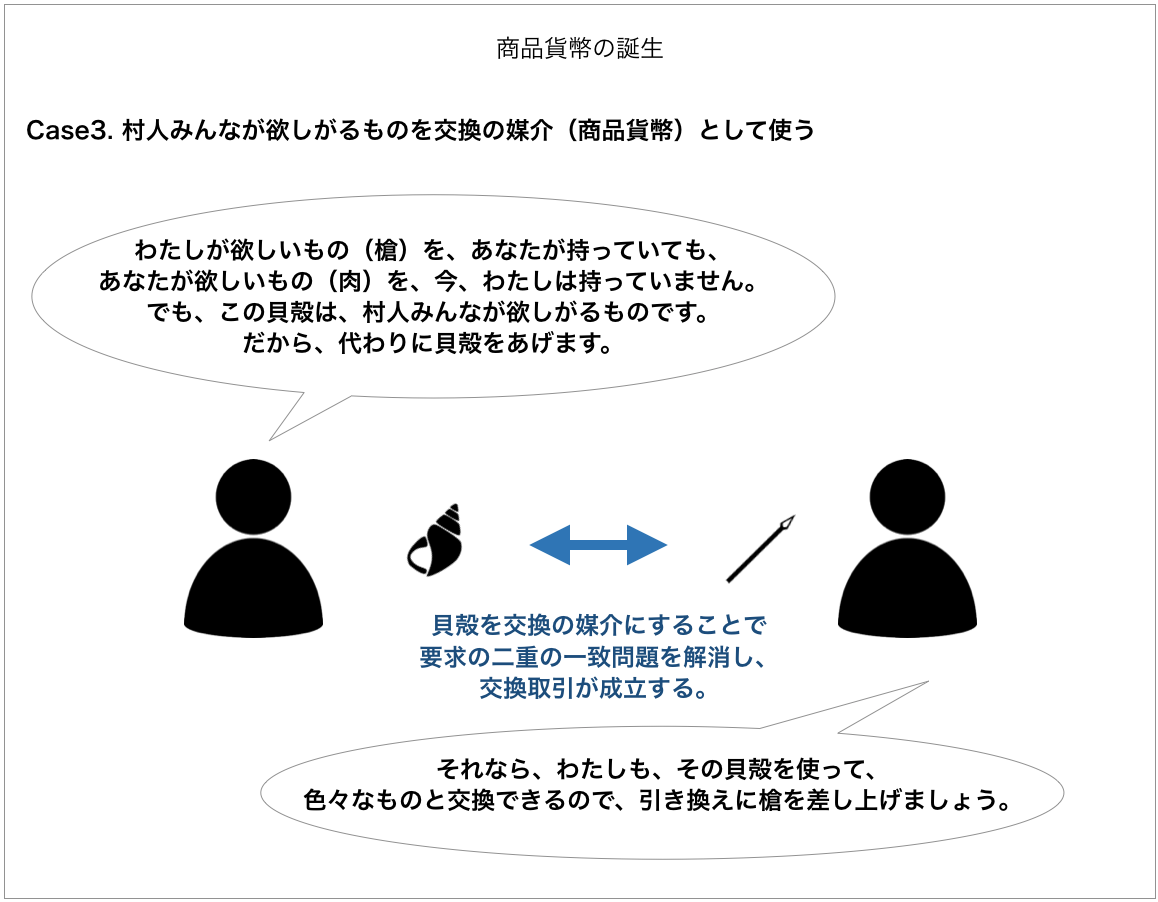

交換の度に交換相手を見つけるのに苦労するような社会は、とても不自由です。そこで、経済学者は、この「物々交換の要求の二重の一致問題を解消するために貨幣が発明された」と考えました。

この説は、経済学という学問を実質的に生み出したとされるアダム・スミスが、1776年に出版した『国富論』で書いたものです。現代の経済学は、この説を引き継いでいます。

次のように書かれています。

このような不便(要求の二重の一致問題)を避けるために、社会のあらゆる時代の世事にたけた人たちは、分業がはじめて確立されたあと、おのずから事態を次のようなやり方で処理しようとつとめたに違いない。

すなわち、世事にたけた人は、自分自身の勤労の特定の生産物のほかには、ほとんどの人が彼らの勤労の生産物と交換するのを拒否しないだろうと考えられるような、なんらか特定の商品の一定量を、いつも手元に持っているというやり方である。

アビニシアでは、塩が商業と交換の共通の用具であったといわれる。インドの海岸のある地方ではある種の貝殻が、ニューファウンドラウンドでは干し鱈が、ヴァージニアでは煙草が、わが西インド植民地のあるところでは砂糖が、また他の国々では生皮またはなめし皮が、共通の用具だといわれている。そして、私の聞くところでは、今日スコットランドのある村では、職人が貨幣の代わりに釘を持ってパン屋や居酒屋に出かけることも珍しくないという話である。(※2)

「要求の二重の一致」問題のため、交換相手を見つけるのに困っていた人々は、何らかのモノを交換の媒介(=商品貨幣)として選ぶことにしました。商品貨幣として使われたモノは、場所や時代によって違うようですが、貝殻や、干しダラ、タバコや、砂糖、塩だったようです。

1.3. 商品貨幣から金属貨幣、そして硬貨

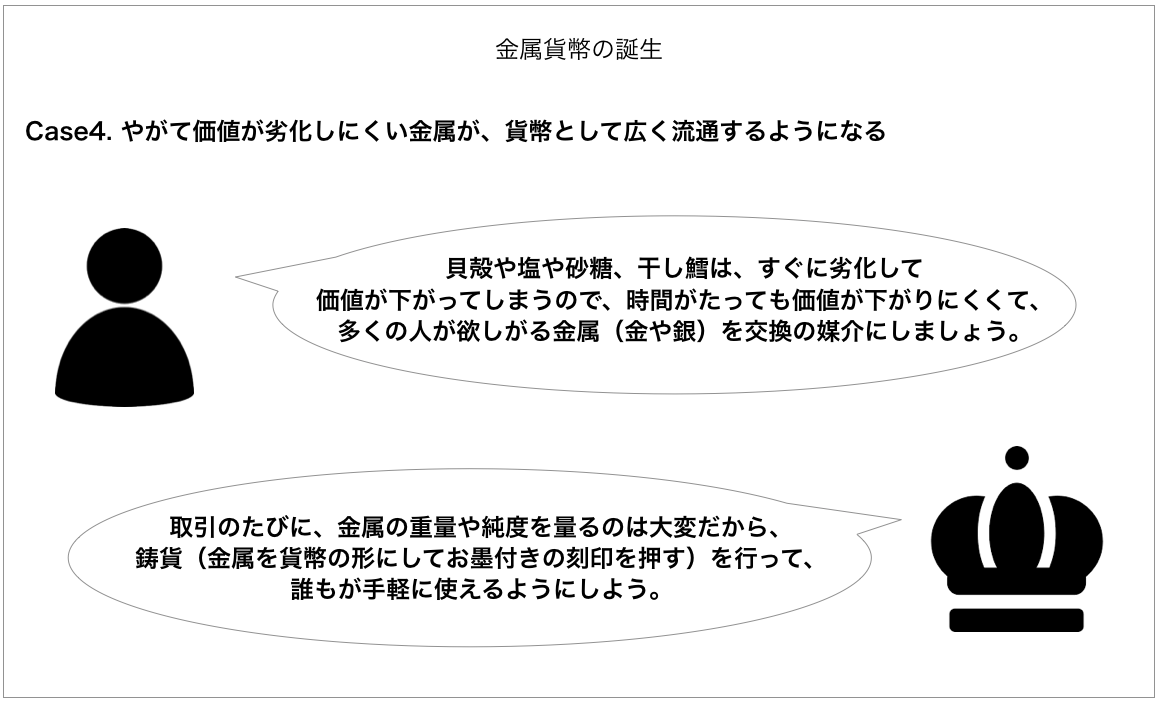

しかし、塩や干しダラ、貝などの商品貨幣は、交換の度に持ち運ぶのが重くて大変だったり、時間とともに劣化するので、価値が下落してしまいます。

そこで、人々は、持ち運びの簡単さ、価値の劣化のしにくさから、金属の便利さに気づき、あらゆる地域で金属が商品貨幣に取って代わられていきました。『国富論』には、次のように描かれています。

様々な金属類が、こうした目的のために様々な国民によって使用されてきた。鉄は古代スパルタ人の間で、商業にとっての共通の用具であった。銅は古代ローマ人の間で、また金銀はすべての富裕で商業的な国民の間で共通の用具であった(…)

そのような金属は、もともとは刻印も鋳造もされないで粗製の延べ棒のままで、この目的のために使用されていたらしい。(…)

こうした粗製の状態のままで金属を使用することには、二つのたいへん大きい不便がともなった。第一は、それらの重さをはかるうえの煩雑さであり、第二は、それらの純度をはかるうえの煩雑さである。貴金属の場合は、量が少し違っても、価値に大きい差異が生じるかあら、重さをはかるという仕事でも正確を期するのには、少なくとも精密な錘と秤を必要とする。特に金の重さをはかるのは、微妙な識別力のいる操作である。(…)(※3)

こうして金属が商品貨幣の代表となりました。

最初は、精製されておらず、純度の粗い状態の金属を使っていました。そのままでは、取引の度にその金属の純度を調べて、価値を計測しないといけないため、まだ面倒がありました。そこで、鋳貨(金属を硬貨にして、権威のお墨付きの刻印を押すこと)して硬貨を作り、誰もがお金を手軽に使えるようにしました。

粗製のインゴットにしたほうが、より簡単である。諸単位を標準化して、金属片にことなる諸価値に対応した重量と純度を保証する統一した指標を刻印すれば、ことはより容易になる。こうして鋳貨が生まれたのである。(※4)

こうして、商品貨幣は、金属貨幣、そして権力によって鋳貨された貨幣(硬貨)へと進化してきました。これが経済学の世界で語られる物々交換と、そこから始まるマネー誕生の物語です。

2. 物々交換への人類学者からの反論

このように、物々交換経済から貨幣経済、そして信用経済へと進化したという経済学的マネー観は、自然で誤りがないように思えます。

しかし、アダム・スミスが『国富論』を著してから、約250年の間に、様々な学問分野が発展し、信頼性の高い多数の資料を参照できるようになりました。そして、経済学者が想像したような物々交換経済は、人間の歴史の中で物々交換経済が存在していたことはないということが分かってきたのです。

学問の中でも、特に人類学の学者たちは、ほぼ100年前から、経済学の物々交換の見方は不自然だと指摘してきたようです。

中でも、決定的なインパクトを与えたのは、ケンブリッジ大学で人類学の教授を務めたキャロライン・ハンフリーの “Barter and Economics Disintegration” です。彼女は、その中で、次のように明確に主張しています。

物々交換経済について純粋で単純な事例が記述された事などない。物々交換からの貨幣の発生についてはなおさらである。入手可能なあらゆる民族誌が、そんなものは存在していなかったことを示している。(※5)

経済学者が想像したような物々交換がないのなら、貨幣がない時代の経済は一体どのようなものだったのでしょうか?

2.1. 歴史上で見られる小規模共同体の原始的な経済

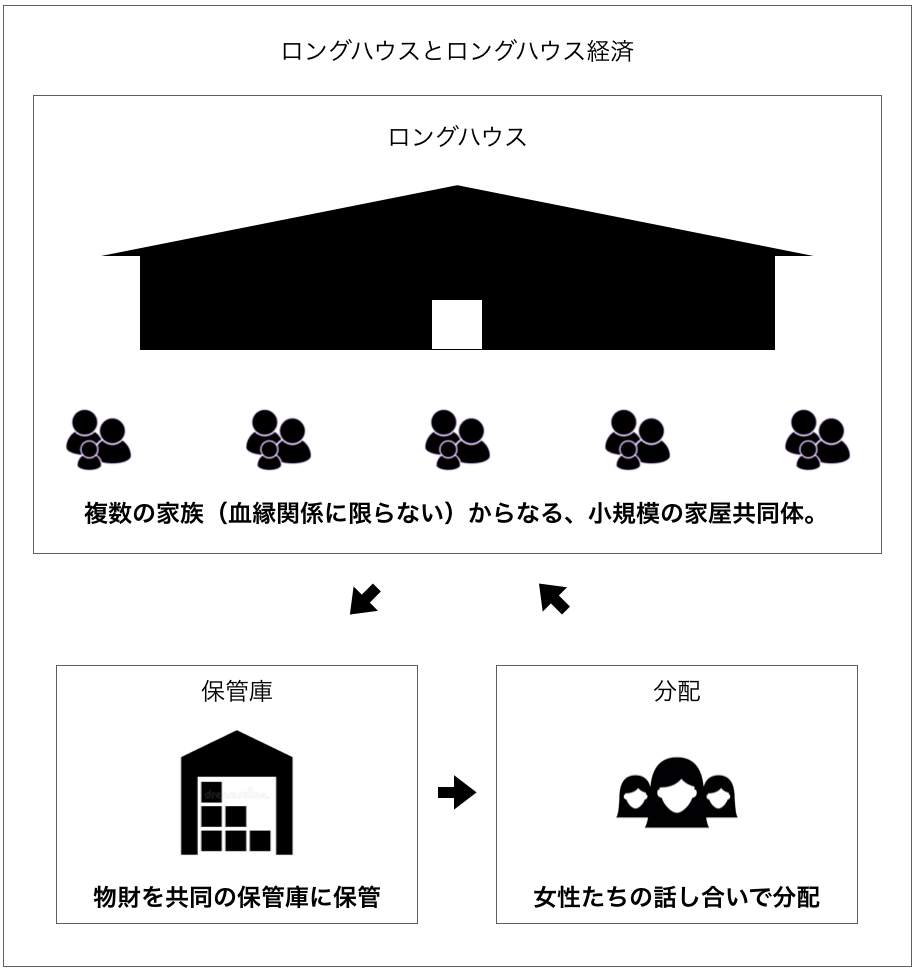

2.1.1. ロングハウス経済

実は、19世紀後半には、貨幣がない経済の実態について、既に信頼できる資料が存在していたようです。

有名なのは、ルイス・ヘンリー・モーガンのイロコイ六部族連邦についての研究です。これは、当時、広く知られていた研究です。この連邦の主要な経済制度は、ロングハウス経済で、そこに物財のほとんどが貯蔵されては、女性たちの評議会がそれを分配する、というものでした。(※6)

ロングハウスは、今でも東南アジアなどで見られるような、長屋式の一つの建物に壁を仕切って複数の家族が集団で暮らすという共同体です。

このロングハウス共同体では、食糧や道具、衣服などのモノを、そこに住んでいる人々全員のものとして貯蔵します。そして、女性たちによる話し合いで、何を誰に分配するかを決めていました。

経済学では、最初、村などのようにまだ社会が小さく、人々がお互いにお互いを知っており、まだ分業も起きていない時から、その社会の個々人が物々交換をしていたと想像しています。

この物々交換論を信じる研究者たちは、それが存在する地域を見つけようと尽力したそうです。しかし、アダム・スミスが、物々交換経済の舞台とした北米の先住民においてさえ、実際に物々交換経済の共同体が存在していたということを示す証拠は一つもないようです。

歴史上で実際に見られる小規模共同体の原始的な経済は、上記のようなロングハウスのような経済、つまりシェア経済です。

2.1.2. ロングハウス経済 VS 物々交換経済

経済学では、最初、村などのようにまだ社会が小さく、人々がお互いにお互いを知っており、まだ分業も起きていない時から、その社会の個々人が物々交換をしていたと想像しています。しかし、ロングハウス経済などを見てみると、そのような経済学的理解は不自然な部分が多いと考えられます。

物々交換論では、「自分が欲しいものを相手が持っていて、相手が欲しいものを自分が持っていなければ、取引が成立しない」という要求の二重の一致問題があります。しかし、その社会の全員がお互いに知り合い同士である場合、次のようにすれば要求が不一致でも取引は成立します。

例えば、ある人(Aさん)の槍が壊れたとします。その人は何も交換できるものはありません。それでは、Aさんは狩りができないため、食べ物も取れなくなって、交換も何もできず飢え死にしてしまいます。

人間が社会的生き物であることを考えれば、同じ共同体に住んでいる人間に対して、このような残酷なことが起こるとは、ポル・ポトのような猟奇的な人物に率いられている場合を除いて、考えにくいでしょう。

例え、Aさんに、今、要求の二重の一致を満たす交換物が何もなかったとしても、彼に槍を与える人(Bさん)が出てくるでしょう。そして、村人同士はお互いに顔見知りなので、BさんがAさんに槍を与えたことも、皆が知ることになります。こうして、Aさんは、Bさんに対して、誰もが知る借り(=債務)ができました。一方で、BさんはAさんに対して貸し(=債権)ができます。

借りができれば、それを返さなければ、全村人からの信用を失います。そのため、Aさんは、獲物が取れたらすぐにお返しするなどして、近い未来にその借りを返そうとするでしょう。このような、債権債務(借りと貸し)は、信用経済の根幹でもあります。

こうやって考えてみると、そもそも物々交換のかたちの経済自体が存在したことを示す証拠が何一つないのは当たり前です。原始的な経済は、共同体の中での個々人の信用で成り立っており、物々交換にこだわる必要性がないのですから。

2.2. 人類学者が語る物々交換の実態

しかし、物々交換による取引が存在しなかったというわけではありません。

ただし、それは経済学が想定したような、村や国など、同じ共同体の中にいる人たちとの間の友好的な取引ではなかったようです。むしろ、物々交換は、全くのよそ者同士や、敵対するグループ同士で行われるとのことです。

そう、物々交換はよそ者グループとの間で行われるものであり、ロングハウスのような同じ共同体の人々との間で行われるものではないのです。

そうした事例をいくつか見てみましょう。

2.2.1. ナンビクワラ族のバンド間の交易

ブラジルのナンビクワラ族は、100人程度の小規模な集団(バンド)に分かれて暮らしている狩猟民族です。バンドのメンバー間では、分業はほとんど見られず、まさに、アダム・スミスが物々交換の考察の時に想像したような単純社会です。

しかし、バンド内のメンバー個々人の間では、物々交換は起きていません。物々交換は、別のバンドとの間で行われていたようです。

バンド間の物々交換の交易が始まる際の作法について、ロンドン・スクール・オブ・エコノミクスの人類学教授、デイビッド・グレーバーは、次のように描写しています。

ときとして、あるバンドが近隣でべつのバンドのたき火を見つけた場合、交易を目的とした会合の交渉のため、彼らは特使を送る。

もしその提案が受け入れられたなら、まず女性と子どもを森に隠し、それから相手のバンドの男性を野営地に招待する。それぞれのバンドには一人ずつ首長がいる。みながそろったところで、それぞれの首長は、公式の演説をおこなって相手方のバンドをほめそやし、みずからのバンドを卑下してみせる。だれもが武器をおいてともに歌い踊るーとはいえ、この踊りは軍事的対決を擬態するものなのだが。

それから、それぞれの側の人間が、個別に近づきあって交易をおこなうのである。(※7)

そして、フランスの社会人類学者、レヴィ=ストロースは、実際の物々交換の場面について、次のように描写しています。

ある個人がある物を欲したとすると、かれはいかにそれが良いものかまくしたてることでそれを賞掲する。ある男がある物品を大切にしており、それとの交換に大きな代価を求めているとすると、それが大変価値あるものだといわずに、それはたいした物品ではないので、むしろ保持することを望んでいることを強調する。相手方が欲している斧について「この斧はたいしたものではない。古いし、切れがよくない」といいたてるであろう。

最終的な合意に達するまで怒りに充ちた調子で口論が続けられる。合意に達するとそれぞれの側は相手の手から物品をひったくる。ある男がネックレスを物々交換しているなら、それをみずからとって相手に渡すのではなく、相手側がそれを強引に取らねばならない。口論はしばしば喧嘩になるが、それは一つのグループが多少未熟で、相手方の議論が終わる前にその物品をひったくる場合に起こる。(※8)

交易の最後には、大宴会が行われ、隠れていた女性たちが現れます。そして、飲み食いをするのですが、その際には、様々な誘惑があり、それによる嫉妬で、いがみ合いになり、人が殺されることもあるようです。

また、どちらかのバンドが、相手に騙されたと思い込むと、度々、バンド間の戦闘になってしまっていたようです。

2.2.2. グヌィング族のザマラグ

次に、オーストラリアのグヌィング族の物々交換について見てみましょう。グヌィング族には、ザマラグという物々交換の儀式で、近隣部族をもてなす習慣があります。

先に解説しておくと、彼らが生きていた地域は、「半族体系」というシステムがあります。大雑把な説明ですが、「半族」とは一つの部族だとご理解ください。この地域では、自分と同じ半族に属する人は、相手が、どこの出身であろうと、どういう血筋であろうと結婚や性交はできません。

そして、この地域では、集団ごとにある程度の専業化が見られ、それぞれの集団は独自の交易品があります。

人類学者のロナルド・バーントは、1940年代に、このグヌィング族のザマラグについて、次のように描写しています。先に補足しておくと、ロナルド・バーントが観察したのは、良質なヨーロッパ布地を仕入れるルートを持つホスト側の集団と、のこぎり状の槍で知られているビジター側の集団の交易です。

男たちも女たちも立ち上がって踊りだす。二人のグヌィング族の女たちが反対側の半族に属する歌う男たちに「ザマラグを与える」ところから儀式ははじまる。女たちはそれぞれの男に布切れを与え、打ったり、ふれたり、さらには地面に引き倒し、ザマラグの夫と呼びながら、エロティックな仕草で男と戯れる。それから笛吹きの男にも反対側の半族のべつの女が、布を渡し、打ち、そして戯れる。

これがザマラグ交換の口火を切る。ビジター集団の男たちがしずかに座っているあいだ、反対側の半族の女たちがやってきて、布を与え、打ち、交わろうと誘う。(…)

(性交の後、)男たちは女たちにタバコかビーズを与える。もどってきた女たちはザマラグへの参加を促した夫たちにタバコの分け前の一部を与える。順番がくると、この夫たちは、そのタバコを今度は自分自身のザマラグのパートナーの女たちへの支払いにあてるのである。(…)

最終的に参加者たち全員が最低一回はつがいあい、ゲストたちも取得した布地に満足すると、女たちは踊りをやめ、二列に並び、ビジターもそれに呼応して列をつくる。(…)

ビジター側の一方の男たちが反対側の半族の女たちに踊りながら近づき、(…)彼らは女たちに槍を進呈する。それからビジター側のもう一方の半族の男たちも、反対側の半族の女たちに同様の行為をしかけ、彼女たちにのこぎり状の歯の槍を進呈する。これで儀礼の終わりである。そのあと大量の食物がふるまわれる。(※9)

グヌィング族は、隣接する他の部族と比較的有効な関係にあるため、ナンビクワラ族の物々交換ほど物騒ではありません。しかし、グヌィング族のザマラグの参加者は、この物々交換の儀式と、遊戯を、とても楽しい行事とみなしているようです。(※10)

いずれにせよ、グヌィング族とナンビクワラ族の物々交換に共通しているのは、それが、二度と会うことはほとんどなく、長期的な関係を持つことがないよそ者同士の間での取引であるということです。

2.2.3. バシュトゥン族のアダル-ハダル

もう一つだけ、物々交換の実態を簡潔に見ておきましょう。

パキスタン北部のパシュトゥン語族には、アダル-ハダル (ギブ・アンド・テイク)という物々交換があるそうです。パシュトゥン語族は、気前の良い歓待で知られているのですが、物々交換は、そうした歓待でつながっていない人々との間で行われます。

次のように描写されています。

男たちは、常にじぶんの所有物を、なにかよりよいものと交換する機会をうかがっている。しばしば交換は、ラジオとラジオ、サングラスとサングラス、腕時計と腕時計というように、同種の物品どうしでおこなわれる。

だが、場合によっては、自転車とロバ二頭というように、相似していない物品も交換される。アダル-ハダルは、常に親族でない者どうしでおこなわれ、男たちに相手から有利を引きだす喜びを与えている。ある者がより得な取引をしたとおもえるようなよい交換が、自慢と誇りを与えるのだ。

交換がうまくいかない場合、その者は契約を破棄しようとし、それができない場合には、事情を知らない者に、その欠陥品をつかませようとする。このアダル-ハダルする最良の相手は、空間的に遠方にいて文句をいう機会のない者である。(※11)

やはり、物々交換は、よそ者同士の間で行うということを前提にしたもののように考えられます。

物々交換の世界では、取引の当事者双方は、責任感も、信頼関係も、継続した関係性を発展させる意思もないのです。そのため取引をする者たちは、あの手この手で、自分の持ち物をより良く見せて、より多くを相手から引き出そうとします。

そうしてお互いが自分の利益のみを追求するので、物々交換は、ちょっとしたきっかけで争いになり、グループ間で殺人も伴う戦闘になる危険性を、常に内包しているのです。

経済学では、物々交換は、お互いが顔見知りで、交換するモノの種類も少ない小さな社会ではうまく機能するとします。しかし、それは間違いであることが分かります。

2.3. 経済学が物々交換・商品貨幣の証拠としてあげる事例

以上のように人類の歴史を見てみると、物々交換は決して、知人同士で行われるものではなく、長期的関係を前提としないよそ者同士の間で行われてきた取引だということが分かります。そして長期的関係を前提とする共同体内の個々人の間で、物々交換が行われたという例は一つもありません。

こうした点を踏まえて、改めて、アダム・スミスが例示し、多くの経済学者が疑いなく信じてきた物々交換と、そこから派生する商品貨幣の概念について、改めて詳しく見ていきましょう。

それによって、我々が見落としてきた新たな視点が見えてきます。

2.3.1. ニューファンドランド島の干し鱈

アダム・スミスは、『国富論』において、干し鱈や釘やタバコが商品貨幣として使用されていたと主張しています。

果たして、その見方は正しいのでしょうか?ニューファンドランド島で貨幣として使われていたとされる干し鱈の事例について、イギリスの外交官だったA・ミッチェル・インネスは次のように書いています。

ニューファンドランド島で漁業が始まった初期には、ヨーロッパ人の定住民はいなかった。

漁師たちがそこに出向くのは、魚が取れる季節のみであった。漁師以外の者といえば、干し鱈を買い付け漁師たちに日用品を売る商人たちであった。

漁師たちは、獲物を商人たちに、ポンド、シリング、ペンスなどの単位で測られる市場価格で売り、その対価を帳簿に売掛金(債権)として記入させ、それを使って必需品を購入していたのである。商人たちが負う差額は、イギリスやフランスにおいて為替手形によって支払われていた。(※12)

インネスが言っているのは、こういうことです。

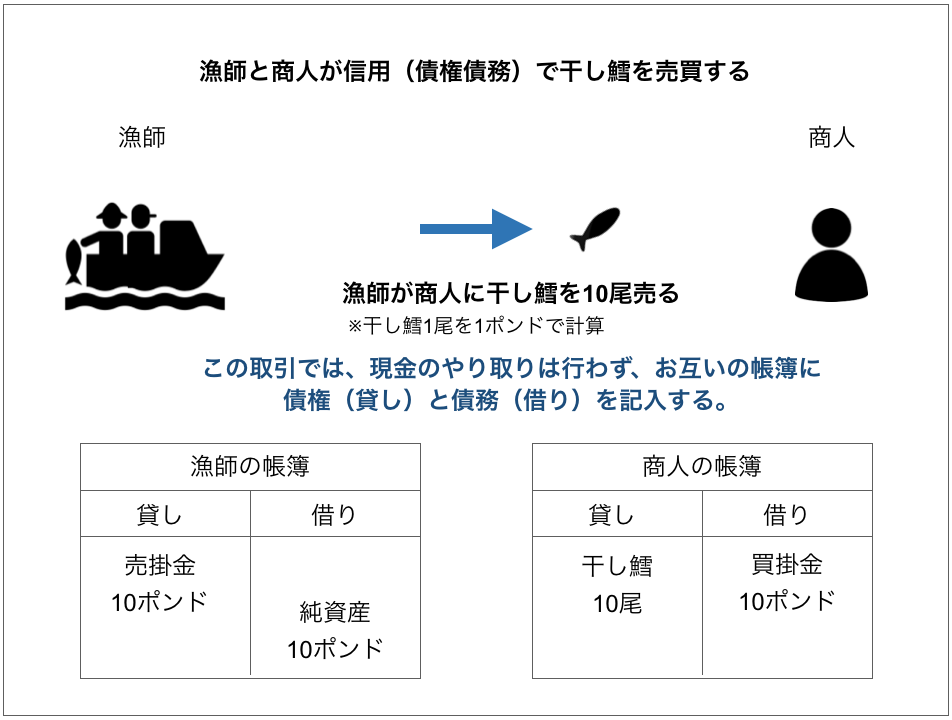

まず、魚が取れる季節になると、漁師たちはニューファンドランド島に行き、漁をして干し鱈を作ります。この季節は、その干し鱈を仕入れに、多くの商人が来ています。

当然、漁師は商人に干し鱈を売ります。干し鱈は、ポンドやシリングなどの硬貨建ての市場価格で売買されます(ここでは干し鱈1尾の価格が1ポンドとします)。

ニューファンドランド島の漁師と商人は、取引をしたら、ポンド建てで帳簿に債権債務を記録します。例えば、漁師が10尾の干し鱈を売れば、「売掛金(貸し)10ポンド」と記録します。一方で、商人は干し鱈10尾を得て、帳簿に「買掛金(借り)10ポンド」と記録します。

下図をご覧頂くとイメージしやすいと思います。

ここが重要なポイントです。それぞれの物財の価格は、ポンドやシリング建てで明確に決まっているのです。モノの市場価格が貨幣建てで明確に決まっているのですから、物々交換のように、自分のモノをよく見せて、相手より有利な取引をしようという行為は不可能です。

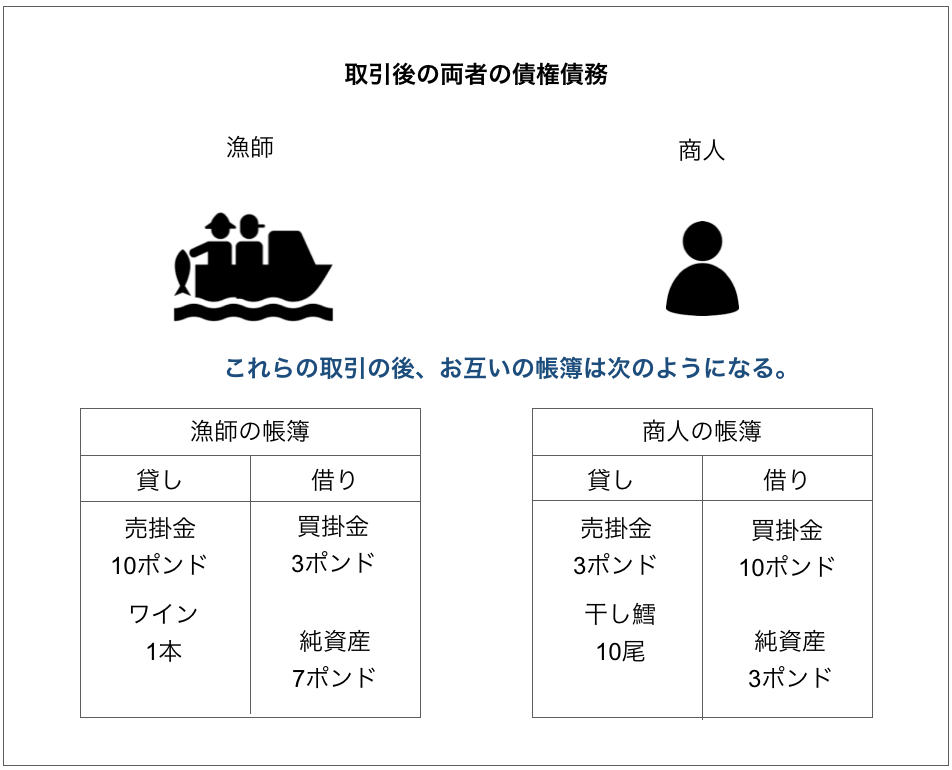

漁師が商人から必需品を買う時は、逆の取引になります。例えば、3ポンドのワイン1本を商人から買うとしましょう。この時、漁師はワイン1本を受け取り、帳簿に「買掛金3ポンド」と記入します。商人は「売掛金3ポンド」と記入します。

下図のようになります。

この2つの取引の後、漁師と商人の帳簿は次のようになります。

複式簿記の詳しい解説は割愛しますが、「純資産」の欄が、いま彼らが持っている信用の残額です。ざっくりと言うと、漁師は7ポンド分、商人は3ポンド分の買い物などをすることができます。

漁師は、さらに多くの魚をとって、多くの干し鱈を売ることで、自分の帳簿の総額(=信用の総額)を大きくしていくことができます。商人は、漁師から仕入れた干し鱈を、都市部で仕入れ値より高く売ることで利益を得て、自分の帳簿の総額(=信用の総額)を大きくしていくことができます。こうした信用の残額を、商人たちはイギリスやフランスで為替手形に変えていました。

こうした取引の表面だけを見ると、確かに干し鱈とワインを交換しているように見える場合も多々あると思います。アダム・スミスは、そのために、干し鱈10尾とワイン1本の物々交換をしていると誤解してしまったのですね。

しかし、ミッチェル・インネスは、注意深い観察から、それは物々交換ではなく、帳簿に記載したポンドやシリング建ての借りと貸しをもとに取引をしていると明記しています。

これは、島の経済は信用で成り立っていたということを意味します。

万が一、これが物々交換だったとしても、彼らが、ポンドやシリング建てで計算していたということは、これは経済学が想定したような物々交換ではありませんね。

なぜなら、アダム・スミスの物々交換論を踏襲する経済学では、物々交換は、硬貨(貨幣)が生まれる前の経済であると想定しているからです。そのため、ニューファンドランド島が万が一物々交換だったとしても、物々交換に先立って、貨幣が誕生していることになってしまいますので、論理が破綻してしまいます。

2.3.2. スコットランドの釘やヴァージニアのタバコ、西インドの砂糖

このように、アダム・スミスが、物々交換、商品貨幣としてあげた事例は、実際には、鋳貨貨幣(金銀硬貨)が不足していたために、人々が信用システムを工夫している事例に過ぎません。

例えば、スコットランドの釘は、雇用主が、使用人たちに、どれだけの利子を借りているのかを示す証拠として使われていました。使用人たちがパブでの飲み食いの代金などを、釘で支払っていたのは、その釘に価値があるからではなく、その釘が、雇用主が払う利子であることが保証されていたからです。

決して、釘が、それ自体に価値があって、それを誰もが欲しがったり貯蓄したがっているような商品貨幣だったわけではありません。

ヴァージニアのタバコも、西インドの砂糖も、実態は、これらと全く同じ信用取引です。(※13)

そして、こうした事例の全てを、学者たちが調べ上げた結果、それらの例として出された人々は、やはり、

- 硬貨の使用に十分に親しんだ人たちであり、

- 現実に貨幣を計算単位として使用している。

ということが分かっています。

繰り返しになりますが、経済学では、物々交換から商品貨幣ができて、商品貨幣から金属貨幣、そして鋳貨貨幣(硬貨)ができています。しかし、アダム・スミスが例示し、今日の経済学者が、なお例示する物々交換、または商品貨幣は、明らかに硬貨に慣れている人たちの例です。

物々交換から商品貨幣が生まれ、そこから硬貨に繋がっていったという経済学の貨幣の歴史観は、どうしても、矛盾を含んでいるということになります。

他にも、経済学の専門家は、よく刑務所の囚人たちがタバコを貨幣として使うと語ります。これも、過去に物々交換経済があったという証拠には一切なりません。ニューファンドランド島と同じように、もともと貨幣を使っていたにも関わらず、それなしでやりくりしなくてはならなくなった人々の例にすぎません。(※14)

ここまで見てみると、やはり原始的な経済は物々交換から始まったという通説は、改められるべきのように考えられます。そして正しい説が、物々交換ではなかったとしたら、やはり信用から始まったと考えるのが賢明であると言えるでしょう。

3. 貨幣経済の前にあったのは物々交換経済ではなく信用経済

あらゆる学問や技術が発展したことによって、今では、アダム・スミスが目にすることができなかった多くの資料が見られるようになりました。

特に、貨幣の歴史においては、エジプトの象形文字やメソポタミアの楔形文字を読めるようになって、アダム・スミス達が参照していた紀元前800年のホメロスの時代から、一気に紀元前3500年のメソポタミアの時代まで、約2700年も遡れるようになりました。

そして、紀元前3500年のメソポタミアの経済は、まさに信用で成り立っていたことが分かってきたのです。つまり、信用経済は、硬貨の発明よりも数千年も先行していたということが明らかにされたのです。

3.1. メソポタミア文明の信用経済

3.1.1. メソポタミアの経済の仕組み

初期メソポタミア文明の古代シュメール人たちの経済は、巨大な神殿と宮殿の複合体によって運営されていました。そこでは、聖職者や官吏、耕作者、農民や牧羊者などの数千人のスタッフが、神殿に貯蔵されている物財を管理していました。

神殿は、経済のほぼ全てを統括していました。次のように書かれています。

耕地、家畜、低湿地帯は主に神殿が所有し、神殿は市民を使って日々の作業にあたらせた。しかし最終的な権限は神殿の役人にあった。(※15)

つまり、メソポタミアは、官僚機構による指令経済だったのです。

3.1.2. メソポタミアで既に信用を計る会計技術が誕生している

神殿の官僚たちは、物財を効率よく管理するために、既に、会計の単位という概念を発展させていました(この辺りの経緯については、『21世紀の貨幣論』の第2章において詳しく書かれています)。

基本的な貨幣単位は「シェケル」とされ、1シェケルに相当する重量の銀は、1ブッシェルの大麦と同じ価値とされた。1ブッシェルの大麦は、一人前の食事に相当します。管理者たちは、労働者達に、労働の報酬として、1ブッシェルの大麦を一日二回配給していました。

このメソポタミア文明における貨幣「シェケル」は、現在の貨幣のように交換の媒介として使われていたわけではありません。あくまでも、管理者たちが、神殿に貯蔵されている物財を管理し、それらの物財をどのように配分するかを効率良く調整するための会計技術として使われていました。

信用経済では、このような会計技術が不可欠です。

3.1.3. メソポタミアでは貨幣経済は発展していない

そして、面白いことに、メソポタミアでは、「1シェケルの銀」という会計単位は生まれていますが、それが、現代に見られるような貨幣として使われていたわけではありません。

実際に貨幣として人々の間に流通していた銀の延べ棒の量は僅かなもので、ほとんどは、現在の世界中の中央銀行に保管されているだけの金のように、神殿の宝物殿に保管されて、数千年ものあいだ、そのままだったようです。

つまり、実際は、銀は、あくまでも会計単位として存在し、実際の支払いは銀で換算した価格に照らし合わせたあらゆるモノで行われていたということです。

その実情は、次のように記述されています。

メソポタミアの宮殿外に出現していた市場においても、商品価格は銀(シェケル)で計算されていた。そして、神殿や宮殿の統制外の商品の価格は需要と供給によって変動する傾向があった。

しかし、ここでも、銀はその価値比率を表す手段として使われていたのであって、ほとんどの取引が信用(クレジット)を基盤としていた。銀を実際に使用したのは、商人で、彼らもほとんどの取引は信用で行っていた。地元の酒屋では、人々はツケ(信用)で飲んで、収穫期に大麦など手元にあるものをかき集めて支払っていた。(※16, 17)

実際、当時の農民のほとんどは、負債(借り)を、大麦で返済していたようです。

だからこそ、「1シェケルの銀 = 1ブッシェルの大麦」という価値比率の固定(会計単位)が重要だったのです。これは、上述のニューファンドランド島において、債権債務の額を、ポンドやシリングという貨幣単位で記録していたことと同じですね。

なお、メソポタミア文明の経済は、その全体を、神殿を基盤とする巨大産業機構だったので、返済は、羊や家具などのあらゆる物財で可能で、受領も問題なかったようです。管理者が、経済全体への物財の配分を調整するような巨大産業機構において、利用法のないものはほとんど何もないからです。

重要なのは、債権と債務の量を計算するための会計単位として「シェケル」という単位は使われていますが、実際に貨幣は使われず(生み出されてもいなかった)、取引は信用によって行われていたということです。

このように、あらゆる面から見て、信用システムは、貨幣や硬貨よりも遥かに数千年も前から存在していたのです。

3.2. 歴史的に見られる信用経済への回帰

マネーの起源は、物々交換ではなく信用システムだったとすると、様々なことが分かってきます。

例えば、1990年代のロシア、そして2002年のアルゼンチンの経済崩壊と通貨危機のような事例を見て、経済学では、「物々交換に回帰した」というように言います。しかし、注意深く見てみると、その実態は、物々交換ではなく、純粋な信用システムへの回帰(もしくは別の信用システムの創出)だったと言えます。

どういうことか見てみましょう。

3.2.1. アルゼンチンの通貨危機と信用システムへの回帰

ここでは、2002年のアルゼンチンの通貨危機について見てみましょう。

2001年12月、当時の経済相ドミンゴ・カバロ氏は、ほぼ3年間に渡る深刻な不況にあえぐ状況において、銀行預金の引き出しを厳しく規制するという苦渋の決断をしました。これにより、銀行システムの崩壊は免れたが(これは国は国民よりも銀行を守るという意味でもある)、アルゼンチン国民にとっては、貨幣が突然なくなるということを意味します。

一般的な経済学の議論では、貨幣がなくなった人たちは、アルゼンチンペソに見切りをつけ、民間で独自の紙幣(マネー = 貸しと借りを記録する新たな信用システム)を発行するようになりました。2002年3月には、国内に流通する貨幣の三分の一が、民間が発行する紙幣になっていたようです。(※18)

当時のフィナンシャル・タイムズは、その光景を次のように書き記しています。

ブエノスアイレスにあるカフェで紅茶とクロワッサンを食べ終わると、品のある装いをした二人の女性は、ウェイターに会計を頼む。ウェイターは、まるで本日のおすすめメニューを暗唱するかのように、いくつかの選択肢を示す。ペソ、レコップ、パタコンをご利用になれます。ただし、パタコンは第一回発行分に限らせて頂いております。市内のレストラン、スーパーマーケットで広く流通している各種のランチクーポンチケットもどうぞお使いください。(※19)

ここで出てくるパタコンは、日本でいうと、中央銀行が発行する「円」ではなく、地方自治体が独自に発行する独自の紙幣です。日本でいうと、誰も「円」を使わなくなり、地域独自の紙幣を使い始めたということになります。

しかし、パタコンは広義には、まだ政府債務(=マネー)であり、額面もペソで表されていました。

2002年7月になると、中央政府にとっては、さらに悪いことに、成人の一割近くが「クレディト」という完全に民間から出てきた信用システムが発行する通貨を使用するようになっていました。しかもクレディトの額面価値を表す価値標準としてすら使われなくなりました。(※20)

このように、現状の経済が崩壊した時、その国民は、独自の新たな信用システムを作り、経済を回し始めます。日本にいると、こうしたことはあまりピンと来ないかも知れません。

しかし、アルゼンチンをはじめとして、このような通貨危機を経験したことのある国の人々は、国が発行する紙幣に対しての不信感が強く、独自の信用システムへの信頼が強い傾向があります。余談になりますが、初期のビットコインに大きく貢献した何名かは、こうした経験を実際に経験してきた人たちです。

繰り返しになりますが、ここで覚えておきたいのは、経済が崩壊した時、人々は、刑務所で見られるような物々交換や商品貨幣のシステムではなく、信用システムへ回帰するということです。

2002年のアルゼンチンは近年の例ですが、こうした例は歴史上、何度も見られます。

3.2.2. アイルランドの銀行崩壊後に見られた信用システム

1970年、アイルランドは、銀行システムが一夜にしてほぼ完全に崩壊するという経験をしています。当初は、これによって、アイルランド経済も崩壊し、国民の多くは生活できなくなると予想されました。

しかし、この時も、アイルランド国民は、独自の民間信用システムを構築しました。そして、貨幣がなくても、信用システムがあれば、経済は発展することを証明しました。

次のように書かれています。

そして、1970年11月に銀行危機が収束し、アイルランドの中央銀行が調査したところ、「主要な決済銀行がかなり長い期間にわたって事業を停止していたにも関わら図、アイルランド経済は機能し続けた」だけでなく、その間「経済活動の水準は上がり続けた」と報告しています。(※21)

この報告を受けて、アイルランドの経済学者、アントワン・マーフィーは次のように書いています。

個人の信用だけを根拠とし、借方と貸方が最終的にいつ精算されるかわからない信用システムが、制度として体系化されている既存の銀行システムの代わりをした。(※22)

物々交換が経済のあり方として機能可能であれば、貨幣経済の崩壊時には、物々交換に回帰することでしょう。しかし、そうはなりません。こうした時に常に見られるのは、国ではなく、民間の独自の信用システムへの回帰です。

余談になりますが、中央権力が存在しなくても信用経済は機能するという点は非常に重要です。ビットコインを考案したサトシ・ナカモトは、ブロックチェーンで、このアイデアを応用できることを証明しましたね。こうした点についても、今後書いていきたいと思います。

3.2.3. 歴史上見られる信用経済への回帰の事例

こうした信用経済への回帰は、1970年代のアイルランド、1990年代のロシア、2002年のアルゼンチンというように近代だけに限ったことではありません。

ローマ帝国やカロリング帝国といった中世期にも見られています。

例えば、ローマ帝国やカロリング帝国の崩壊のあとにも、ヨーロッパのほとんどの地域が物々交換に回帰したとされるが、その時みられるのは、むしろ信用システムの導入のように思われる。人々は、もはやその硬貨を使用していなかったが、旧帝国の通貨をもとに帳簿をつけ、勘定し続けていた。(※23)

そして、実質的に物々交換に回帰したという事例は存在しません。

3.3. 結論 | 経済社会の実際の進化モデル

ここまで述べた点を踏まえると、物々交換経済から貨幣経済へ、そして貨幣経済から信用経済へというようないままでの理解は誤っていると言えるでしょう。

経済の形態の発展(個々人の自由の実現という観点からは、退化と見られる部分もある)の、真実は下図のように考えられます。

そう、物々交換経済というものは存在せず、経済は、メソポタミアに見られるような信用システム(広義にはロングハウス経済も含む)から始まり、やがて硬貨が発明され、そして現在では硬貨という物理的限界にとらわれず自由に債務を生み出す(これは「信用創造」といわれている)債務経済へと変わっているのです。

さらに正確に描写しようとすれば、「高度に複雑化した結果、知らない間にどこかの誰かに債務を押し付けるようになった経済」と言えます。

そして、この債務経済というものを理解することによって、はじめて、近年のリーマン・ショックや、1929年の大恐慌、それほど大きくなくても約10年周期で起こる恐慌を理解することができるようになります。さらには、これから起こる大恐慌についても…。

なぜなら、こうした恐慌は、債務(負債)をコントロールできなくなったことによって、ー そもそも負債という概念を正しく知らずに、それを扱っているために ー起きているからです。

これは、あくまでも私個人の考えですが、こうした本質を知ることが、新たなテクノロジーを、真に自由で真に民主的で、より創造的な経済を実現するために活用することへの出発点になると考えています。

もちろん、これは個人的信念なので、あなたに対して強制されるべきものではありません。あなた自身がどう考えるかが重要です。

4. まとめ

非常に長くなってしまったので、最後に内容を簡潔にまとめておきたいと思います。

まず、物々交換経済というものは存在していませんでした。そのため、経済学が語る物々交換経済から貨幣経済へ、貨幣経済から信用経済へという物語が真実であると認めることはできません。これについては、「2. 物々交換への人類学者からの反論」で詳しく解説しています。

そして、「3.1. メソポタミア文明の信用経済」において述べた通り、信用経済は、貨幣の誕生に何千年も先駆けています。このように人類の歴史を、信頼のおける資料から見てみると、最初にあったのは信用経済です。そして信用経済から貨幣経済、貨幣経済から債務経済へと巧妙に変化しています。このあたりについては別記事で触れる予定です。

こうした正しい貨幣観をもつことは、冒頭の「なぜ、いつまでたっても経済は不安定なままなのだろう」という疑問を解き明かす糸口になります。なぜなら、現在の債務経済の本質は、正しい貨幣観をもつことで初めて理解することができるからです。

そして、債務経済が内包する問題を理解することで、私たちは初めて、より自由でより創造的でより理想的な経済の姿を描き、その実現の戦略を練ることができます。

- どのような未来に生きたいのか?

- 未来の人々にどのような世界を受け渡していきたいのか?

今、あらためてこのような視点を、自分自身に問うていくことが求められているのではないでしょうか。

参考文献

脚注

- Case, Karl E., Ray C. Fair, Manfred Gartner, and Ken Heather. 1996. Economics. London: Prentice Hall: 564

- アダム・スミス『国富論 Ⅰ』大河内一男監訳, 中公クラシックス, 40頁.

- 同上: 41頁.

- 同上: 42- 43頁.

- Humphries, Caroline. 1985. “Barter and Economics Disintegration”. Man20: 48-72

- デヴィッド・グレーバー『負債論ー貨幣と暴力の5000年』酒井隆史監訳, 以文社, 45頁.

- 同上: 46-47頁.

- Servert, Jean-Michael. 1982, “Primitive Order and Archaic Trade. Part Ⅱ.” Economy and Society 11(1):33.

- Berndt, Ronald M. 1951. “Ceremonial Exchange in Western Arnhem Land.” Southwestern journal of AAnthropology7(2): 161-162.

- デヴィッド・グレーバー: 50頁.

- Lindholm, Charles. 1982. “Generosity and jealousy: the Swat Pukhtun of Northern Pakistan. New York: Columbia University Press, 116.

- Innes, A. Mitchell. 1913. “What is Money.” Banking Law Journal(May1913):378.

- デヴィッド・グレーバー: 59頁.

- Radford, R. A. 1945. “The Economic Organization of a POW Camp.” Economics 12(48):189-201.

- Vab de Mieroop, M. 1992. “Society and Enterprise in Old Babylonian Ur. Berlin: D.Reimer: 208.

- Hudson, Michael. 2002. “Reconstructing the Origins of Interest-Bearing Debt and the Logic of Clean slates.” In Debt and Economic Renewal in the

- Ancient Near East(Hudson, Michael and Marc Van de Mieroop. eds.)25.

- Hudson, Michael. 2004. “The archeology of money: debt vs. barter theories of money.” In Credit and State Theory of Money(Randall Wray, ed.)114.

- De la Torre, Levy Yeyati and Schmukler, 2003. “Living and Dying With Hard Pegs: The Rise and Fall of Argentina’s Currency Board”.Economia5(2),43-107.

- T.Catan, “Argentina Snowed under by Paper IOUs: Pesos or Pacificos? A Dizzying Array of Quasi-currencies Now Fill up the Tills,” Financial Times, 11 April, 2002.

- Colaceli, M.,and Blackburn, D.J.H. 2006. “Secondary Currency: An Empirical Analysis.”

- Central Bank of Ireland. 1970. Report on Economic Effects of Bank Dispute 1970. Dublin: Central Bank of Ireland.47.

- Murphy, A.E. 1978. “Money in Economy without Banks: The Case of Ireland.” The Manchester School of Economic and Social Studies46(1), 44.

- Einaudi, Luigi. 1936. “The Theory of Imaginary Money from Charlemagne to the French Revolution.”

コメント