主語と述語は、文を構成する最も基本的な語句だ。そのため、主語と述語の関係が適切かどうかは文のわかりやすさに大きく影響する。特に、主語と述語がねじれている文はとてもわかりにくいものになってしまう。そこで、ここでは主語と述語について詳しく解説する。

目次

1. 主語・述語の簡単なおさらい

主語と述語の関係や、文法上の働きについて見ていく前に、主語と述語を簡単におさらいしておこう。

1.1. 主語とは?小学生でもわかる説明

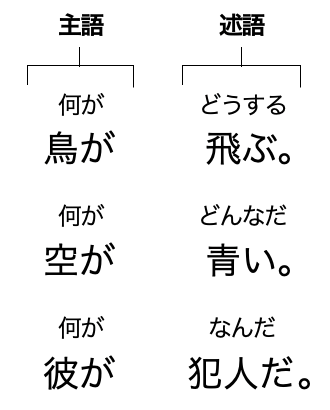

以下に示している通り、主語とは、「何がどうする」「何がどんなだ」「何がなんだ」の「何が」にあたる部分のことだ。

主語とは この「何がどうする」「何がどんなだ」「何がなんだ」の三つは、文の中で最も基本的な形のものだ。その中で主語は、述語と並んで、文を構成する最も基本的な要素の一つであり、述語に対して、「何が(誰が)」という情報を与えるという重要や役割を果たしている。

より詳しくは、『主語とは?その意味や述語・修飾語との関係(主語述語問題付き) 』で解説しているので、確認しておこう。

1.2. 述語とは?小学生でもわかる説明

一方で、述語とは、「何がどうする」「何がどんなだ」「何がなんだ」の「どうする」「どんなだ」「なんだ」にあたる部分のことだ。

文において、「どうする(「飛ぶ」等) 」・「どんなだ(「青い」等) 」・「なんだ(「犯人だ」等) 」の部分は、その文の意味を決定づける部分だ。つまり述語は、文の結論を示す役割を担っており、決して欠かすことのできない語句だ。

より詳しくは、『述語の意味や働きと「述語にかかる」ということの解説 』で解説しているので、確認しておこう。

2. 主語と述語の関係

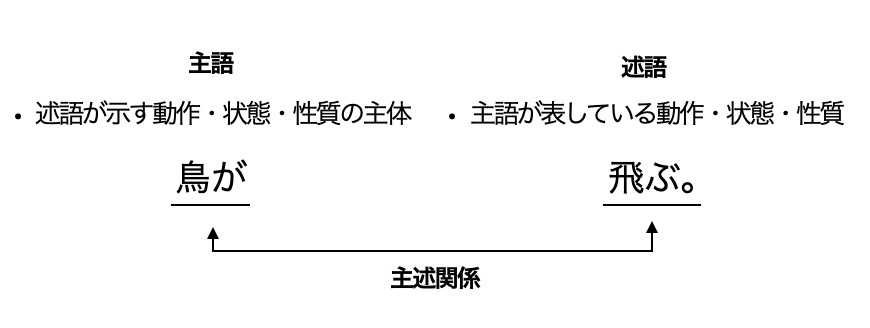

主語と述語は、文を構成する最も基本的な要素であり、主語は述語の主体を示し、述語は主語の動作・状態・性質を決定づける役割を担っている。そして、両者の関係のことを「主述関係」という。

それでは、この主述関係とは、具体的にはどのような関係なのだろうか。

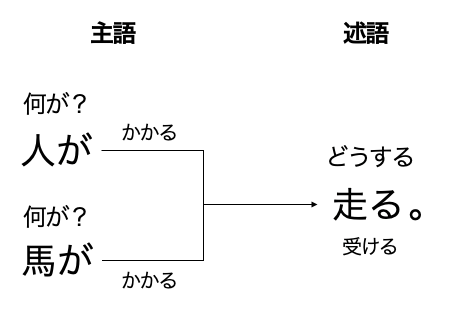

2.1. 主述関係とはかかり受け関係

結論から言うと、主語と述語は、主語が述語に「かかり」、述語は主語を「受ける」という「かかり受け」関係にある。「かかる」とは、修飾する(意味を詳しくする・限定する) ということだ。一方で、「受ける」とは、修飾される(意味を詳しくされる・限定される) ということだ。

例えば、「走る」という述語があるとする。この述語に対して、主語は「何が」という情報を加えることで、意味を詳しくする(=修飾する) 。主語が述語にかかることによって、はじめて「何が」走っているのかがわかる。

主述関係 このように、主語は、述語に対して「何が」という情報を修飾する。これが主述関係だ。

2.2. かかり受け関係は修飾被修飾関係と全く同じ

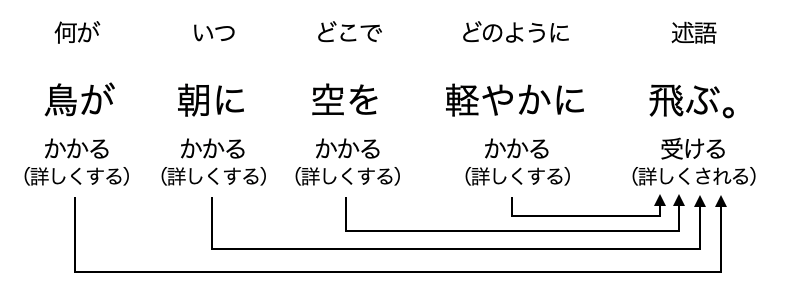

じつは、この関係は、主語と述語だけに固有のものというわけではない。修飾語も主語と同じように述語にかかるし、述語は同じように修飾語を受ける。具体的には、主語は「何が」という情報を述語に加えるのと同じように、修飾語は「いつ」・「どこで」・「何を」・「どのように」という情報を述語に加えることで、述語の意味を詳しくする。

例えば、以下の文を見てみよう。

主語・述語・修飾語 修飾語が述語に対して、「いつ」・「どこで」・「どのように」という情報を提供しているのと同じように、主語も述語に対して、「何が」という情報を提供しているに過ぎない。

このことから、日本を代表する国語辞典である『日本国語大辞典(通称:ニッコク) 』は、「(主語は)連用修飾語の一区分と見る考えも有力である」としている。つまり、主述関係というのは確かに重要だが、それは修飾・被修飾関係の一つに過ぎず、他の修飾語と比べて群を抜いて重要というわけではないということだ。

なお、修飾語については『修飾語とは?主語述語との見分け方や被修飾語等の解説 』で詳しく解説している。

補足1. 英語文法と日本語文法の違い

主語と述語は、文において特別に重要な成分であると言われる。しかし実際は、日本語の文においては、不可欠な成分は述語だけだ。主語は、ほかの修飾語と同じように、不可欠な成分ではない。それにも関わらず、主語が、修飾語と違って特別扱いされる理由は、現在の日本語文法は、欧米の言語の文法を当てはめて作られているという点にある。この点について解説すると非常に長くなるので、以下に補足として置いておくことにする。興味がある方は、以下のボックスをクリックして読み進めてみてほしい。

私たちは、文法と聞くと完成した理論のように考えてしまいがちだ。しかし、じつは文法というのは、まったく不完全な理論だ。しかし、その不確実な理論の中にも、数少ない確実なことがある。その一つは、日本語は主語を省略しても意味が通じるが、英語は主語がなければ意味が通じないということだ。

これは言い換えると、英語にとっての主語は、日本語にとっての主語以上に重要な役割を担っているということを意味する。いや、“重要”という言葉では足りない。英語にとって主語は必要不可欠だ。そのことは、英語がほとんど必ず主語から始まることからもわかる。日本語では「晴れている」とか「暖かい」のように主語なしで表現できる言葉も、英語では “It’s sunny” とか “It’s warm” というように仮の主語 “It” を置かなければならないのだ。

このように主語は、日本語においてよりも、むしろ英語において欠かせない働きをする言葉であるため、主語の本質を理解するには英語を介する必要がある。そこで、ここでは中学一年生レベルの簡単な英語を混じえて、主語の意味を解説することにする。

英英辞書を開いてみると、主語 “subject” は次のように定義されている。

主語とは、「説明や議論、描写などの対象となっている人や物など」のことである。

この定義は、日本語文法1.0で用いる主語の定義とは異なる。しかし、これこそが主述関係2.0における、より正確な主語の定義だ。

詳しく見ていこう。たとえば次の英文があるとする。

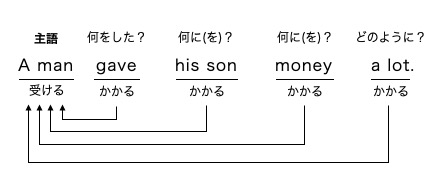

A man gave his son money a lot. 定義上、この文の主語は明らかに “A man” だ。そして英文は、基本的に主語から始まる。その位置を動かすことはできない。たとえば、”Money a man gave his son a lot” とはできないし、”His son a man gave money a lot” ともできない。つまり英文では、主語の位置を変えてしまうと途端に意味が通じなくなってしまうのだ。その理由は、英語は、主語を修飾していくことで意味を伝える言語だからだ。

具体的には、英語は、 “A man” という表現の対象である主語がまずあって、その後ろに[何をした?:動詞]・[何に(を)?:目的語]・[どのように?:補語]という修飾語を加えることによって、主語である “A man” の行いや考えなどを描写する言語なのだ。

以下の図を見てほしい。

英語は主語を修飾する言語である。※「かかる」は「修飾する」、「受ける」は「修飾される」と言い換えても良い。 この図からわかる通り、英語では、最終的にすべての言葉が主語にかかり、主語はすべての言葉を受ける。このことは、次のように分解してみるとわかりやすい。

A man gave his son. A man gave money. A man gave a lot. このとおり英語では、意味が通るかたちで文を分解するには、主語を外すことはできない。英文では、先頭の主語の後に続くすべての言葉は主語を修飾するためにあり、主語は、後に続くすべての言葉に修飾されるためにあるからだ。つまり主語とは、文中のほかのすべての言葉によって修飾される、唯一の「被修飾語」なのだ。これが主語の本質的な意味だ。

日本語には、英語における主語と同じ働きをする言葉は存在しない。言い換えれば、日本語には本来の意味での主語は存在しない。もし、日本語が英語と同じように、主語を修飾する言語だとしたら、たとえば次のような表現をすることになってしまう。

これでは日本語として意味をなさない。

こうなってしまうのは、日本語は、英語のように主語を修飾することで意思疎通を図る言語ではないからだ。日本語は、述語を修飾することによって意思疎通を図る言語なのだ。だから、厳密には英語には、日本語のような述語は存在しないし、日本語には、英語のような主語は存在しないのだ。

この点を明らかにするために、つぎは述語主導型の言語である日本語について見ていこう。

ここまで見てきたように、英語にとっては主語は必要不可欠だ。どんな英文も、文学的な表現を除けば、主語なくして意味の伝わる文として成立しない。一方で、日本語は主語がなくても成立する。

しかし日本語にも、意味の伝わる文として成立するために必要不可欠な言葉がある。それが「述語」だ。英語は主語がなければ意味の伝わる文として成立しないのと同じように、日本語は述語がなければ成立しない。

それでは、あらためて述語とは何なのだろうか。結論から言うと、主述関係2.0においては、述語は次のように定義する。

述語とは、「説明や議論、描写などの対象となっている行動や考え方」である。

以下の文を例に考えてみよう。

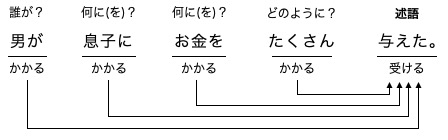

定義上、この文の述語は「与えた」だ。日本語は基本的に述語で終わる。そして述語の位置を動かすことはできない。「たくさん与えた男が息子にお金を」とはできないし「たくさんお金を与えた息子に男が」とはできない。述語の位置が変わってしまうと、もうそれは文ではなく修飾語になる。

こうなってしまう理由は、日本語は述語を修飾していくことで意味を伝える言語だからだ。具体的には、日本語は、 「与えた」 という述語がまずあって、その前に「誰が?」・[何に(を)?]・[どのように?]という修飾語を加えることによって、述語である「与えた」という動作や性質、状態を描写する言語なのだ。

下図を見て欲しい。

日本語は述語を修飾する言語である。 英文では、すべての言葉が主語に「かかる」役割を担っており、主語はすべての言葉を「受ける」役割を担っていたが、ご覧のとおり日本語では、すべての言葉が述語に「かかる」役割を担っており、述語がすべての言葉を「受ける」役割を担っている。

このことは、次のように分解してみるとわかりやすい。

男が与えた。 息子に与えた。 お金を与えた。 たくさん与えた。 このように、日本語では、意味が通るかたちで文を分解するには、述語を省略することはできない。日本語文では、述語の前にあるすべての言葉は最終的に述語を修飾するためにあり、述語は前にあるすべての言葉に修飾されるためにあるからだ。つまり、英語にとっては主語が本質的に唯一の「被修飾語」であったのと同じように、日本語にとっては述語が本質的に唯一の「被修飾語」なのだ。

英語には、これと同じ働きをする言葉は存在しない。もし英語が日本語と同じように、述語を修飾する言語だとしたら、たとえば次のような表現をすることになってしまう。

A man his son money a lot gave. これでは英語として意味をなさない。

以上が述語の本質的な意味だ。

これらのことから日本語における述語と、英語における主語は、それぞれ文中において同じような役割を担っていると言える。ただし、日本語では行動や考え方などが文の主体であるのに対して、英語では人や物などが文の主体であるという違いがある。

補足2. 文法1.0から文法2.0へ

主語を修飾する言語である英語の文法と、述語を修飾する日本語の文法は本質的に異なる。それにも関わらず、現在の日本語文法は、欧米の言語の文法を当てはめて作られている。私は、これが日本人の作文力・読解力・論理的思考力に限界を定めてしまっていると考える。私たち日本人の、これらの能力を伸ばすには、今までの文法1.0から文法2.0へと進化することが重要だ。以下では、この点について述べている。興味がある方はクリックして読み進めてみよう。

厳密に考えれば、主語は英語のような主語主導型の言語にだけ存在する。そして、主語主導型の言語である英語には述語はない。あるのは動詞だ。一方で、述語は日本語のような述語主導型の言語にだけ存在する。日本語には英語における主語と同じ役割をする語句はない。あるのは、述語で描写されている動作や性質・状態を、[誰が?]表しているのかを修飾する語句だ。これは本質的な意味での主語ではない。

もう一度振り返ってみよう。日本語文法1.0では、主語・述語はそれぞれ次のように定義されている。

主語1.0 :述語で示されている動作・状態・性質を表している主体。「何がどうする」「何がどんなだ」「何が何だ」の「何が」の部分。述語1.0 :主語が行っている動作、表している状態や性質を示す言葉。「何がどうする」「何がどんなだ」「何が何だ」の「どうする」「どんなだ」「何だ」の部分。 しかし、実はこの定義は厳密には正しくない。これだと、お互いの定義の中に、お互いが存在しているので、主語がなければ述語は存在できないし、述語がなければ主語は存在できないことになってしまう。しかし実際は、日本語では主語は省略しても問題ない。そのため、この定義は矛盾しているのだ。

そこで、主述関係2.0では、主語と述語をまったく別物として扱い、それぞれ次のように定義する。

主語2.0 :説明や議論、描写などの対象となっている人や物などの主体述語2.0 :説明や議論、描写などの対象となっている動作・性質・状態 英語では主語を修飾することで意思疎通をする。一方で、日本語では述語を修飾することで意思疎通をする。英語では、人・生き物・モノなどの主体を中心に置く。日本語では、動作・性質・状態などの行いや振る舞いを中心に置く。英語圏は個人を重視して自由に価値を置く文化であるのに対して、日本は行いや振る舞いを重視して規律に価値を置く文化であるのも、こうした言語的な違いによるものだ。

主述関係2.0では、主語と述語は両立することができない。主語を出発点として意思疎通を図るか、述語を出発点として意思疎通を図るかのどちらか一方しかない。前者には述語は存在しないし、後者には主語は存在しない。そのため、主述関係というものは存在しない。

それでは日本語において、日本語文法1.0で主語と言っているものは、主述関係2.0では一体なんなのだろうか。結論から言うと、それは、かかり受け関係、または修飾・被修飾関係の一つに過ぎない。主述関係が重要でないというわけではないが、それが他のかかり受けと比べて特別に重要であるとは言えない。

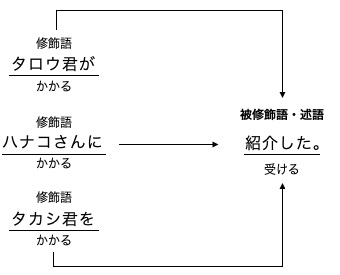

この点を理解するために、「タロウ君がハナコさんにタカシ君を紹介した」という文を考えてみよう。この文は、それぞれの文節を意味が通るかたちで区切ると、次のように分解することができる。

タロウ君が紹介した。 ハナコさんに紹介した。 タカシ君を紹介した。 これらの三つの言葉は、すべて「紹介した」という述語を修飾しており、その重要度に優劣はない。日本語文法1.0の定義では、この文の主語は明らかに「タロウ君が」だ。しかし、「タロウ君が」という語句は、この文において特別に重要であるとは言えない。修飾語の「ハナコさんに」も「タカシ君を」も文の意味を明瞭にする要素として同じぐらい重要なのだ。

その証拠に、以下のように、これらを自由に並び替えてもまったく問題はない。

タロウ君がハナコさんにタカシ君を紹介した。 タカシ君をハナコさんにタロウ君が紹介した。 ハナコさんにタカシ君をタロウ君が紹介した。 または、主語1.0がなくても文としてまったく問題ない。

ハナコさんにタカシ君を紹介した。 タカシ君をハナコさんに紹介した。 もし、わかりやすい文を構成する上で主述関係が不可欠なのであれば、このような並び替えは不可能だ。こうしたことが可能なのは、下図で示している通り、「タロウ君が」・「タカシ君を」・「ハナコさんに」という三つの言葉は、すべてが平等に述語にかかっているからだ。

日本語における主語・述語は修飾・被修飾関係に過ぎない つまり、日本語においては、「タロウ君が」という語句は述語を修飾する語句の一つであり、その語句だけが特別に重要だとは言えないことになる。

このことは英語と比較すると理解しやすい。この文は、英語では次のように書く。

Taro introduced Hanako with Takashi. Taro introduced Takashi to Hanako. そして、英文では “Taro introduced” の部分を動かすことはできない。もし動かしてしまったら、”Hanako with Taro introduced Takashi” や “Takashi Taro introduced to Hanako” のようにまったく意味が通じない文になってしまう。こうなってしまう理由は、英文においては、主語が特別な役割を果たしているからだ。

やはり、日本語は述語が被修飾語であり、それ以外の語句はすべて修飾語なのだ。日本語には英文における主語という概念は存在しない。

一方で、英語では主語が被修飾語だ。そして英語文法は、主語(S)に続いて動詞(V)や目的語(O)、補語(C)というようにSVOCで表すことができる。これに倣って日本語を、(S)OCVと表す人もいるが、それは厳密には正しくない。Vは動詞であり、述語2.0ではない。また日本語において主語2.0としてのSは存在しない。そもそも文における語句の構成が根本的に異なるのだ。

あえて日本語の文法を表すなら次のようなものが正しい。

いつ修飾語 ・どこで修飾語 ・誰(何)が修飾語 ・誰(何)に修飾語 ・どのように修飾語 ・何をした述語(被修飾語)

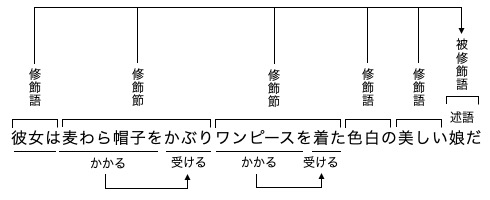

例えば、「彼女は麦わら帽子をかぶりワンピースを着た色白の美しい娘だ」というように文では、下図のように、主語1.0も含めてすべての言葉は、最終的に述語を修飾するための言葉に過ぎない。

今まで日本語文法1.0において重要と教えられていた主語1.0は、日本語においては単なる修飾語の一に過ぎない。学校の試験でマルをもらうためであれば、従来の理解でよろしい。しかし、日本語の読解力や作文力、論理的思考力を鍛えることを目的にするのであれば、その理解では大いに問題があるのではないだろうか。

3. 作文で注意すべき主語と述語のねじれについて

さて、主語と述語の関係について論じるには、必ず触れておかなければならないことがある。それが「主語と述語のねじれ」という現象だ。わかりやすい会話や文を心がけるには、この点に注意しなければならない。

それでは、主語と述語のねじれとは何だろうか。

例えば以下のような主語と述語のリストがあるとする。

これらの主語と述語を組み合わせるとき、それらが適切な主述関係(=修飾非修飾関係) になければ、出来上がる文の内容は、以下のように不明瞭なものになる。

これらの文は日本語として明らかにおかしい。主語と述語の組み合わせ方に問題があるからだ。

しかし、主語と述語が適切な関係にあれば、以下のようにスッキリと意味が通る文になる。

ご覧のように、主語が適切な述語にかかり、そして述語が適切な主語を受けることによって、文の意味は初めて明瞭になる。

上の例はあからさまなものだが、少し複雑な文になると、主語と述語のねじれはとても起こりやすい。

例えば、以下の文はある文化人類学の書籍から取り出したものだ。

ここで重要なのは、非単系の社会に血縁集団が存在する場合、必ず土地・財産などはその成員が共有するか、あるいは一成員の所有となる土地と財産とに他の成員が依存することが必要だと思われる。

この文は、そこまで長いものではないのにも関わらず、非常にわかりにくく読み進めていてイライラする。その理由は、主語と述語がねじれているからだ。

通常、「ここで重要なのは」という主語を受ける述語は、「◯◯だ」「◯◯ということだ」というように[名詞+助詞]のかたちになっていなければいけない。

それにも関わらず、上記の文は「ここで重要なのは・・・必要だと思われる」というように主述関係がめちゃくちゃになっている。だから、文の意味を理解するのに脳をフル回転させなければならず、それがイライラを引き起こしてしまう。

それでは、どうすればこの文を読みやすくすることができるだろうか。

以下のように主述関係を適切にしてあげれば良い。

ここで重要なのは、非単系の社会に血縁集団が存在する場合、必ず土地・財産などはその成員が共有すること、あるいは一成員の所有となる土地と財産とに他の成員が依存することが必要だということだ。

ご覧のように、主語と述語のねじれを直してあげれば、たとえ言葉が難しかったとしても、この文がどのような構成になっていて、どのようなことを伝えようとしているのかが途端にわかりやすくなることを実感して頂けるだろう。

以上が主語と述語のねじれだ。

会話したり、文を書いたり、思考したりするときは、この主語と述語のねじれが起きないように注意しよう。それだけで会話力・作文力・論理的思考力を一つ上のレベルに引き上げることができる。

4. まとめ

結論として、ここまで述べたように、主述関係とは、主語と述語のかかり受け関係であり、文の意味の明瞭性を大きく左右する重要な要素だと言える。

しかし、日本語の理解をもう一歩深めて、一段上のレベルの読解力・作文力・論理的思考力を養うには、実は一般的に教えられる「主述関係は文の中で特に重要」という考え方には問題がある。主語の述語に対する重要度は、修飾語のそれ全く違いはない。というよりも、結局のところ、主語は修飾語の一つに過ぎない。

わかりやすく伝えるためには、主語と述語だけを特別視するのではなく、以下で示している文の成分のうち、相手や読み手に必要な情報を適切に読み取って選択することが重要なのだ。

主語:「何(誰)が」 修飾語:「いつ」・「どこで」・「どのような」・「何(誰)を(に)」・「どのように」 述語:「どうする・どうだ・なんだ」 ぜひ、このことを覚えておいて欲しい。

最後にもう一度繰り返しておこう。主語が特別に重要なのではない。主語を含む修飾語全体のうちから、必要な情報を適切に判断して、過不足なく提示することが重要なのだ。

コメント